- Details

- Kategorie: Bärenmissbrauch

„Niedlich“, „putzig“, „trollig“: Bärenbabys begeistern. Auch Zoobetreiber wissen das und setzen auf Bärennachwuchs, um möglichst viele Besucher in ihre Anlagen zu locken. Doch es gibt auch eine dunkle Seite dieses Geschäfts.

„Tanzende“ Bären: Es gibt sie noch immer, obwohl vielen Staaten es mittlerweile verbieten, Tanzbären zu halten. Solange Touristen Geld geben, und sei es nur aus Mitleid, ist zu befürchten, dass es weiterhin Tanzbären geben wird.

„Tanzende“ Bären: Es gibt sie noch immer, obwohl vielen Staaten es mittlerweile verbieten, Tanzbären zu halten. Solange Touristen Geld geben, und sei es nur aus Mitleid, ist zu befürchten, dass es weiterhin Tanzbären geben wird. In Pakistan organisieren Großgrundbesitzer blutige Spektakel, bei dem Hunde auf Bären gehetzt werden. Bären-Hunde-Kämpfe sind ein Erbstück aus der englischen Kolonialzeit. In Pakistan sind sie seit 2001 verboten, finden jedoch nach wie vor statt.

In Pakistan organisieren Großgrundbesitzer blutige Spektakel, bei dem Hunde auf Bären gehetzt werden. Bären-Hunde-Kämpfe sind ein Erbstück aus der englischen Kolonialzeit. In Pakistan sind sie seit 2001 verboten, finden jedoch nach wie vor statt.

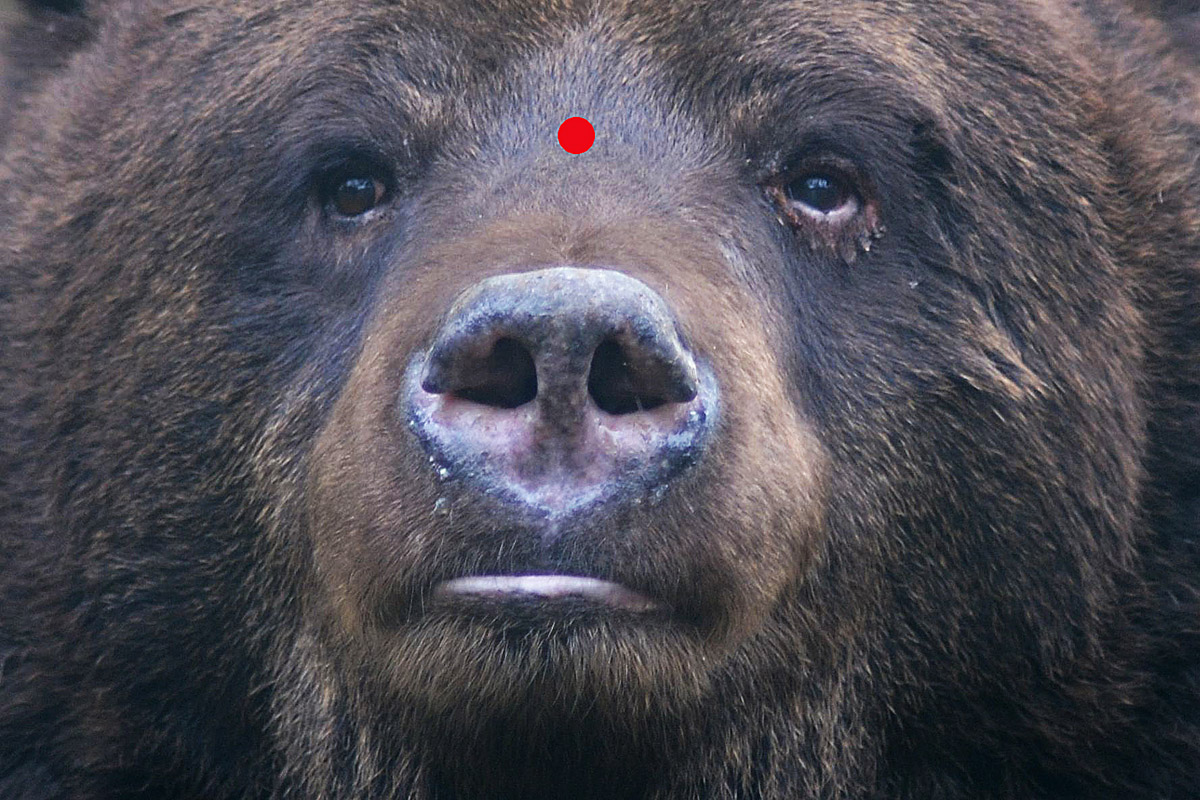

Die STIFTUNG für BÄREN setzt sich dafür ein, Leid von Bären abzuwenden. Sie lehnt deshalb die Jagd auf Bären aus Tierschutzgründen ab.

Die STIFTUNG für BÄREN setzt sich dafür ein, Leid von Bären abzuwenden. Sie lehnt deshalb die Jagd auf Bären aus Tierschutzgründen ab.